病気になりにくい体重とは?|BMI22の理由と計算方法をわかりやすく解説

本記事は、ラクフィット公式サイトの病気になりにくい体重に関する内容となります。

はじめに

病気になりにくい体重とは、自分の身長に対して適切な体重のことです。病気になりにくい体重を維持することで、肥満や低体重によるさまざまな健康リスクを減らすことができます。

では、病気になりにくい体重はどのように求めることができるのでしょうか。この記事では、病気になりにくい体重の指標としてよく使われるBMI(体格指数)について、その理由と計算方法をわかりやすく解説します。

適正体重(病気になりにくい体重)が何キロなのか すぐに知りたい!という方は、ご自身の身長を下記フィールドに入力すると自動計算されます。

ご自身の体重も入力すると、BMIも計算されます。

いかがでしたか?

適正体重との乖離が大きい場合は、真剣にダイエットしようかと悩む方もいるかもしれませんね。BMIの数値の判定については、BMIの分類と標準体重のチャプターをご覧ください。

病気になりにくい体重を判断するためのBMI

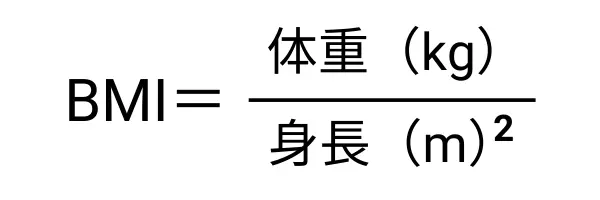

BMIとは、Body Mass Indexの略で、体重(kg)を身長(m)の二乗で割った値のことです。具体的には、体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))という計算式で求められます。

BMIは、肥満や低体重の程度を判断するための指標として、世界保健機関(WHO)などが推奨しています。BMIは、体重だけではなく、身長にも関係するため、個人差を考慮した体重の評価ができます。

BMIの計算方法

BMIの計算方法はとても簡単です。以下の式に従って、自分の体重と身長を入れて計算してみましょう。

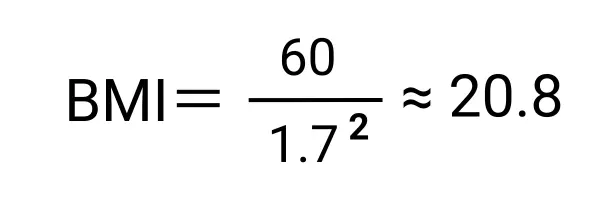

例えば、体重が60kgで身長が170cmの人のBMIは、以下のように求められます。

この人のBMIは、約20.8となります。

BMIの分類と標準体重

BMIには、肥満や低体重の程度を示すための分類があります。WHOの基準では、以下のように分類されます。

| BMIの範囲 | 分類 |

|---|---|

| 18.5未満 | 低体重 |

| 18.5以上25未満 | 標準体重 |

| 25以上30未満 | 肥満(1度) |

| 30以上35未満 | 肥満(2度) |

| 35以上40未満 | 肥満(3度) |

| 40以上 | 肥満(4度) |

BMIの分類に基づいて、自分の体重が適切かどうかを判断することができます。また、BMIの分類から、自分の身長に対する標準体重の範囲を求めることもできます。標準体重の範囲は、以下の式に従って、自分の身長を入れて計算してみましょう。

標準体重の下限(kg) = 18.5 ×身長(m)²

標準体重の上限(kg) = 25 ×身長(m)²

例えば、身長が170cmの人の標準体重の範囲は、以下のように求められます。

標準体重の下限(kg) = 18.5 ×身長(m)²≈53.6

標準体重の上限(kg) = 25 ×身長(m)²≈72.3

この人の標準体重の範囲は、約53.6kgから約72.3kgとなります。

病気になりにくい体重はBMI22?

病気になりにくい体重は、標準体重の範囲内にあることが望ましいですが、その中でも、特にBMI22が理想的だという説があります。これは、日本人の平均的なBMIが22前後であることや、BMI22が日本人の最も低い死亡率となる点に基づいています。また、BMI22は、肥満や低体重によるさまざまな疾患のリスクを最も低くすることができるという研究もあります。

BMI22を目指す場合は、以下の式に従って、自分の身長に対する理想体重を求めることができます。

理想体重(kg) = 22 ×身長(m)²

例えば、身長が170cmの人の理想体重は、以下のように求められます。

理想体重(kg) = 22 ×1.7²≈63.6

この人の理想体重は、約63.6kgとなります。

肥満や低体重のリスクと予防法

BMIが標準体重の範囲外にある場合は、肥満や低体重によるさまざまな健康リスクが高まります。肥満の場合は、糖尿病や高血圧、心臓病などの生活習慣病や、がんや脳卒中などの重大な疾患の発症率が上昇します。低体重の場合は、免疫力の低下や骨粗しょう症、貧血などの体力低下や、うつ病や摂食障害などの精神的な問題が起こりやすくなります。

肥満や低体重を予防するためには、以下のような方法が有効です。

- 食事のバランスを整える。野菜や果物、魚や肉、穀物などの主食を適量摂取し、脂肪や糖分の多い食品は控えめにする。

- 適度な運動をする。歩く、走る、自転車に乗るなどの有酸素運動や、筋トレなどの無酸素運動を週に2~3回、30分以上行う。

- 睡眠の質と量を確保する。夜は早めに寝て、朝は早めに起きる。睡眠時間は6~8時間を目安にする。

- ストレスを溜めない。趣味やリラックスできることをする。人と話す、笑う、感謝するなどのポジティブな感情を持つ。

よくある質問(病気になりにくい体重)

この記事で病気になりにくい体重とその維持方法について詳しく解説してきましたが、まだ疑問に思う点があるかもしれません。そこで、よくある質問とその回答をまとめてみました。

- 病気になりにくい体重は年齢や性別によって変わるの?

-

確かに、年齢や性別によって理想的な体重は変わります。例えば、私の叔父は60歳で、医師から特定の体重範囲を指示されています。一方で、私の20代の従妹は、全く違う指示を受けています。

- 運動をしているから、体重が重くても大丈夫?

-

運動は健康に良いですが、それだけで体重が重くても安全とは言えません。私の友人Aさんは、運動狂いでしたが、食生活が乱れていたために健康問題を抱えました。

- 病気になりにくい体重を維持するための食事は?

-

バランスの取れた食事が基本です。特に、野菜や果物、高たんぱく質な食品を摂ることが重要です。私自身も、このような食事計画で健康を維持しています。

- 病気になりにくい体重を維持するためには、どれくらいの運動が必要?

-

週に150分程度の中程度の運動が推奨されています。しかし、運動の質も重要です。私の祖母は、毎朝散歩をしていますが、それだけで健康を維持しています。

- 病気になりにくい体重を急に維持し始めると、体に負担はかかる?

-

急なダイエットや運動は、確かに体に負担をかける可能性があります。徐々に習慣を変えることが大切です。

まとめ(病気になりにくい体重とは)

病気になりにくい体重とは、自分の身長に対して適切な体重のことです。病気になりにくい体重を維持することで、肥満や低体重によるさまざまな健康リスクを減らすことができます。

病気になりにくい体重の指標として、BMI(体格指数)がよく使われます。BMIは、体重を身長の二乗で割った値で、肥満や低体重の程度を判断するための分類があります。日本では、BMIが18.5以上25未満の範囲が普通体重とされています。

その中でも、特にBMI22が病気になりにくい体重として理想的だという説があります。

BMI22を目指す場合は、自分の身長に対する理想体重を求めることができます。BMIが標準体重の範囲外にある場合は、肥満や低体重によるさまざまな健康リスクが高まります。肥満や低体重を予防するためには、食事のバランスを整える、適度な運動をする、睡眠の質と量を確保する、ストレスを溜めないといった方法が有効です。

病気になりにくい体重を維持することは、自分の健康と幸せのために大切なことです。自分のBMIや体重をチェックして、病気になりにくい体重を目指しましょう。この記事があなたの参考になれば幸いです。

この記事の参考情報

- ラクフィット体重計は、ポイ活体重計。毎日測って「楽天ポイント」が貯まる

- 14項目の体組成データを測定する専用体組成計が、楽天グループ株式会社が提供するアプリ向けサービス「楽天リワード」と連携した専用アプリから成る一体型サービス

- ポイントミッションである日々の体重測定や動画視聴を達成すると「楽天ポイント」を獲得できるため、ポイ活体重計としても最適です。

- 1つの体重計・体組成計で最大4台のスマートフォンと連携できるので、家族4人それぞれが専用アプリをインストールしてポイ活体重計としてポイントを貯めることができます。

- 「楽天ポイント」が貯まるのは、1日1回まで

- 記録できるデータは、その日の最新データ1件のみ(測定は何度でも可能)

- ご利用ユーザーの商品レビュー・口コミはこちらからご確認いただけます。